Le syndrome de Guillain-Barré

Le syndrome de Guillain-Barré correspond à une atteinte des nerfs périphériques et se manifeste par une paralysie progressive des 4 membres.

Ceux qui ont souffert d’un syndrome de Guillain-Barré (SGB)* risquent de s’en souvenir longtemps, tant le SGB est invalidant et angoissant. En pratique, il se manifeste par une paralysie plus ou moins progressive des 4 membres et du visage parfois, associée à des troubles de la sensibilité (fourmillements, anesthésie ou douleurs). Tous les intermédiaires sont possibles, du simple déficit bénin de la force musculaire, modérément invalidant, jusqu’à la paralysie profonde des 4 membres. On estime sa fréquence à 1 à 2 personnes / 100 000 cas. Il n’y aurait pas de prédisposition génétique et donc, pas de risque supplémentaire en cas d’antécédent familial.

Atteinte ascendante

Curieusement, le SGB semble remonter vers le haut du corps au fur et à mesure de son installation. Ainsi, la plupart du temps, le SGB commence par les membres inférieurs. Marcher devient difficile ou impossible du fait d’une perte de la force musculaire au niveau des cuisses et de courbatures plus ou moins sévères. Puis, le SGB s’attaque au thorax et plus exactement aux muscles intercostaux avec un risque d’insuffisance respiratoire aiguë (difficulté à respirer responsable d’une grande anxiété), ainsi qu’aux membres supérieurs, avec une grande difficulté à se servir de ses mains dans la vie quotidienne. Enfin, la tête et le visage peuvent être également touchés par une paralysie faciale bilatérale et par des troubles de la déglutition liés à une paralysie des muscles de la gorge.

Vous l’aurez compris, le SGB est angoissant et très difficile à vivre et peut devenir une urgence vitale en cas d’insuffisance respiratoire ou de troubles sévères de la déglutition.

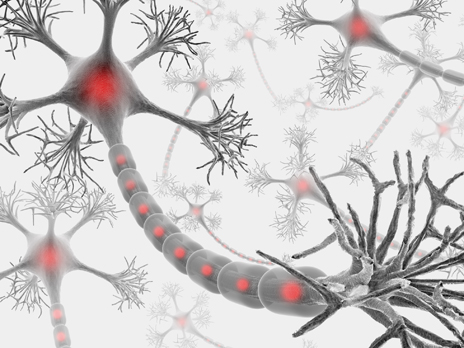

Inflammation nerveuse

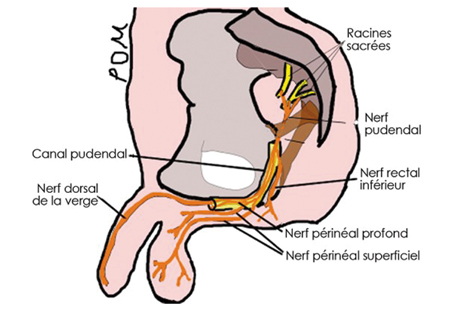

Le SGB correspond à une atteinte inflammatoire des nerfs périphériques ou plus exactement des racines nerveuses qui sortent de la moelle épinière et qui contrôlent les membres. Les médecins parlent d’ailleurs de « polyradiculonévrite inflammatoire aiguë » dans laquelle l’organisme sécréterait des anticorps dirigés contre la myéline des nerfs. Rappelons que la gaine de myéline est la substance entourant les nerfs pour leur permettre d’accélérer la conduction de l’influx nerveux. Sans myéline, les nerfs ne peuvent transmettre correctement les influx nerveux et donc, activer les muscles. Pour autant, le SGB ne provoque pas d’amyotrophie musculaire (perte de la masse musculaire), car les muscles concervent leur innervation, même défaillante.

Virus et vaccination

Bien qu’assez fréquent, le SGB reste encore mal connu. Pour autant, on connaît mieux les circonstances de survenue, essentiellement après une infection virale respiratoire ou digestive (varicelle, grippe, oreillons, rougeole, mononucléose infectieuse…), bactérienne (Campylobacter), après une vaccination ou une sérothérapie (injection de sérum à visée thérapeutique).

- Dans le cas de l’infection virale, les symptômes du SGB surviennent environ 3 semaines après la contamination.

- Dans le cas de la grippe, on estime le nombre de SGB à 4 à 7 cas / 100 000 cas de grippe.

Une évolution par palier

En moyenne, les symptômes atteignent leur maximum entre 1 à 4 semaines en moyenne puis stagnent pendant 1 à 3 semaines. S’ensuit une phase de diminution des symptômes pendant quelques semaines à quelques mois, le patient commençant à récupérer la force motrice au niveau des membres supérieurs puis des membres inférieurs. Les spécialistes estiment que la récupération n’est plus possible au-delà de 12 à 18 mois d’évolution sans amélioration. Le SGB devient alors chronique. En moyenne, 80 % des patients récupèrent complètement. 10 % des patients présenteront des séquelles sensitives ou motrices relativement modérées et 5 %, une invalidité conséquente. La maladie est fatale dans 3 à 5 % des cas.

Du diagnostic de certitude…

Certains examens complémentaires permettent de confirmer le diagnostic de SGB évoqué lors de l’examen clinique. La ponction lombaire va retrouver le paramètre biologique majeur du SGB, à savoir une augmentation très importante du taux de protéine (hyperprotéinorachie) dans le liquide céphalo-rachidien (LCR), qui se produit 3 à 10 jours après le début des premiers symptômes. En clair, un LCR normal dans les jours qui suivent les premiers signes n’élimine pas formellement un SGB. Il faudra renouveler l’examen. En cas de doute, un électromyogramme (EMG) retrouve la caractéristique neurologique du SGB, à savoir un retard de la conduction nerveuse au niveau des muscles atteints.

… Au traitement symptomatique

Pour ralentir la maladie, les médecins utilisent parfois la plasmaphérèse (soustraction de plasma sanguin) ou les injections de gammaglobulines. En l’absence de traitement spécifique, la prise en charge est donc essentiellement symptomatique et consiste à surveiller les fonctions vitales afin d’éviter non seulement les conséquences d’un alitement prolongé (phlébite, infections nosocomiales, escarres…), mais aussi et surtout les complications respiratoires. En effet, en cas d’insuffisance respiratoire intense, l’intubation est parfois nécessaire (introduction d’un tube dans la trachée destiné à permettre le passage de l’air) avec mise sous respirateur artificiel parfois. De même peut être incontournable la pose de sondes gastrique et urinaire.

Vous l’aurez compris, le placement du patient en service de réanimation s’avère indispensable.

Autres symptômes

- Rétention urinaire

- Tachycardie et autres troubles du rythme cardiaque

- Hypertension artérielle ou au contraire hypotension

- Troubles de la sudation

- Anomalies oculaires.

* Le SGB a été décrit avec précision en 1916 par les docteurs Guillain et Barré.